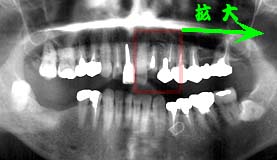

| 56歳・女性 | │7抜去歯牙 |

|

|

| │7一体どうなってるの? | 抜歯してみて驚き, この core ! |

所見:│678周囲の歯肉が腫脹し動揺と排膿が認められた。

特に、│7は著明。

処置:│7が保存不可能なことを説明し、即日抜歯。│6のスクリューピン

も髄床底に穿孔しており、また口蓋根の二次カリエスが著明であったため口蓋根ヘミセクション施行。

│⑤⑥7⑧Bridgeの予定。

感想:“穿孔”にも程がある!よくこれでコアーの印象が採れたものだと

(アマルガム?)関心する一方で、

術者の腕と感覚にあきれるばかり…おまけに│6の穿孔。思わず苦笑い。

![]()

| 27歳 男性 | 「6 デンタルX線写真 |

|

|

| 初診時 パノラマ | 近心の歯根および周囲骨の吸収が著明 |

初診時口腔内所見:

臼歯部にカリエスが認められるものの、清掃状態は比較的良好。矯正治療により左右両側の小臼歯

は抜歯されており、第一大臼歯は全て治療済みであった。「6は、矯正治療終了後抜髄処置を受けた

とのことである。「6舌側歯肉縁に破折線様の欠損が認められ、動揺も著明で時々腫脹を繰り返して

いるとのことであった。

処置および経過:

レントゲン診査の結果、「6舌側の歯根吸収と周囲歯槽骨の吸収像が認められた。特に近心側の

歯槽骨吸収は隣在歯の根尖に至る状況であったため、抜歯することとした。。

感想:

歯根吸収の原因は、矯正(力)によるものか、根管治療によるものかは不明である。咬合診査の

結果、特に異常な咬合圧が加わったような形跡はない。

ご意見・ご感想:

こういうケースは悩んでしまいます。 丁寧に根充をしても、この歯だけが

悪くなるにはどんなわけだろう。 私も何例か経験あります。本来ならば突き詰めてとことん

調べるべきですが、実行していないのが現状です(ハズカシイ・・・)

![]()

| 事故直後 Dental写真 | 根管治療後 Dental写真 | 術後10年 Dental写真 |

|

|

|

| 15歳 男性 1│1歯冠破折 |

1│1抜髄後補綴物装着 | 1│根尖側1/3に破折と 根尖病巣が認められる |

口腔内およびX線所見:

電柱に前歯をぶつけて以来10ぶりの来院である。口腔内清掃状態はやや不良で随所に

カリエスと歯肉炎が認められる。

X線所見では、1│の根尖側1/3に破折と根尖病巣が認められる。また、

2│近心側には比較的大きなカリエスの存在が確認された。

処置および経過:

1│の歯根破折に伴う根尖部の痛みを疑って診査を進めたが、根尖部の軽い圧痛

以外に症状は見あたらない。一方、2│では軽度な打診痛と強い知覚過敏症状が

認められたので2│の歯髄炎と診断し、抜髄して経過を観察することとした。

1週間後、全ての症状は改善(1│根尖部の圧痛も消失)したので2│に

レジン充填を施し治療を終了した。

考察:

事故直後のレントゲン写真では確認できないが、おそらく1│根尖側1/3には

亀裂、または破折があったものと思われる。10年間の歳月と伴に根尖部の変位と歯槽骨の

吸収が起こったものと思われる。

感想:

1│に歯根破折がある以上、いつか必ず症状が現れるとは思いますが、この度は

一応回避できました。もし事故当時に亀裂が確認されていたらどんな処置をおこなったでしょうか。

ひょっとしたら即座に抜歯?気が付かなくてかえって幸いしたかも知れません。

![]()

| 初診時 パノラマ | 4年後 パノラマ |

|

|

| 42歳 男性 | │7抜歯により「7挺出 |

口腔内およびX線所見:

口腔清掃状態は、比較的良好であったが、歯石の沈着が多く歯槽骨の吸収も中程度で年齢の

割には著明であった。主訴である│7は根管治療の不備による根尖病巣と歯周疾患進行に

伴う歯槽骨の吸収により周囲骨すべてが破壊されていた。

処置および経過:

│7は保存不可能であるので抜歯を行い、ムシ歯の治療と歯周初期治療を

行ったのちメインテナンスに移行。

1ヵ月毎のメインテナンスを継続したことにより歯周疾患の進行はほぼ停止し、

歯周組織は安定した状態を保ち、経過良好の中4年を経過。

歯周疾患進行状況を把握するためにパノラマ撮影を行った結果比較的満足のいく

情報が得られたものの、│7抜歯に伴う「7挺出の速さに少々戸惑うと

同時に、「7周囲骨の挺出に驚嘆。

考察:

歯牙挺出に伴う周囲骨の挺出は、日常臨床では決して稀な出来事ではない。

しかし、挺出前の状況と挺出後の状況を並べて比較できる機会は比較的稀なことである。

歯周疾患の進行が停止した状況下では、歯槽骨付着位置に変化がないままに、歯根の

挺出と伴に歯槽骨も挺出する事実を思い知らされた症例である。

この事実は歯槽骨再生を願う多くの方々に大きなヒントになるものと確信する。

感想:

健全な骨と骨の間には健全な骨が再生する…健全な骨と健全な歯根との間にも健全な

骨が再生する。重大な事実を発見した思いです。証拠がまた1つ増えた!!

歯根の健全化が、歯槽骨再生の鍵だと信じている私です。

![]()

| 初診時 パノラマ | |

|

|

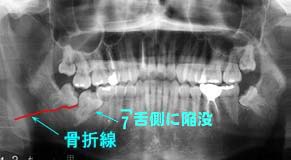

| 23歳 男性 | 右側8番から下顎角部に及ぶ骨折線が認められる |

初診時口腔内およびX線所見:

血まみれの口腔内は、一体どこがどうなっているのか把握のできない状態であった。

エックス線所見により右側下顎角部の骨折と7番の亜脱臼と診断。

処置および経過:

疼痛が著しく口を開けることも不可能な状態であったので、疼痛部位への局所麻酔をすること

とし、まず、下顎正中部、続いて右側臼歯部に約30mlの麻酔をした直後突然痙攣を起こしてしまった。

早速、酸素吸入を行い症状の改善を試みるが2分以上経過しても症状が改善する所かかえって

悪化。激しい呼吸と震え!! 「ゆっくり、大きく呼吸して!!」

一瞬のためらい…→→→"過換気??!"

「何でもいいからビニール袋!!」と支持。酸素吸入を止めて小さなビニール袋を口にあてがって

「ゆっくり呼吸してね」

1~2分後には痙攣も軽減し始めた様子であった。

10分ほど経過したのち、口腔内を洗浄して止血処置を施して今後の対応を検討し説明する。

私の医院では、骨折の対応が不可能なことや入院設備のある病院の手配をして、とりあえずの

薬を処方して無事1年の締めくくりとした。

考察:

麻酔をして気分が悪くなることは決して稀なことではありませんが、そのほとんどが

過度の緊張と貧血状態によるものです。通常、酸素吸入をしてしばらく様子をみれば

数分以内に落ち着きをとりもどします。

激しい呼吸と痙攣→過換気症候群。教科書的には知っていましたが、20年間臨床に携わって

遭遇したのは初めてでした。過呼吸により、血中CO2分圧が低下して

起こる呼吸性アルカローシス…平たく言えば酸素の取りすぎ…ですから酸素吸入で症状が

悪化するのは当然で、処置としては紙袋による反復呼吸。

痙攣その他の症状を、後から考察すれば通常の貧血とは違うけれども、事が起これば

とっさに酸素吸入…は仕方ないかな?

感想:

早めに気づいてよかった!!

![]()

| 初診時 パノラマ | |23部Dental写真 |

|

|

| 主訴は|2の脱離 50歳 女性 |

|2脱離管を挿入して撮影 |

初診時口腔内およびX線所見:

若干の歯牙喪失と大量の補綴物が装着されてはいるが、清掃状態は比較的良好で、年齢の

割に歯槽骨の破壊は軽度。

脱離歯のポスト部分からは出血があり、歯根部の穿孔が疑われた。また、隣接する|3の

動揺は著明で歯根の破折が疑われた。

脱離したクラウンを挿入して、Dental写真を撮ってみると予想通りの結果であった。

処置および経過:

審美性確保のため脱離した|2をセメント合着して、|3の破折歯牙を

除去したのち、周囲の歯肉を切除して破折根面を露出させてコアーの印象を採取。

|3コアーセットと|1の根管治療を行ったのちに|2を抜歯して

即日|①2③のTEK(仮歯)装着。

今後、抜歯窩の回復を待って最終補綴を予定。

考察:

根尖病巣と穿孔、それに歯根破折。まさに三重苦、しかも治療後1年間痛みと動揺に

悩み続けたという本人の訴えがヒシヒシと伝わってくる症例です。

元々は|23の連結冠だったそうで、予定通り治療が終了していればこのような

結果にならずにすんだものと思われます。

事の発端は、|2の根管治療不備による根尖病巣のようです。連結冠装着後、

同部の痛みが発症したために連結部を切断して金属ポストの除去。ココで第二の失敗→

穿孔させてしまったようです。その結果、根管治療を断念してとりあえず体裁を整えるために

新たなポストコアーを作成して前装冠を装着。その際、|2の将来性を案じて

|3との連結を行わず、また咬合圧を回避するために下顎との接触を極力避ける

補綴物を作成したようです。その結果|3に過剰な咬合圧がかかりついに|3

歯根破折を招いたようです。

感想:

最初の原因である|2の根管治療が最悪な状態でないだけに同情のすべき症例

であると伴に、多くの教訓を与えてくれた症例です。

![]()

| 舌下部 口腔内写真 | 舌下部 Dental写真 | 摘出物 |

|

|

|

| 舌下腺部に膨隆 63歳 女性 |

大きな唾石を確認 | 長径約9mmの見事な唾石 |

初診時口腔内およびX線所見:

初診は2年前で、当初は清掃状態も悪く歯周疾患の進行も著しかったが、一連の歯周疾患治療

と補綴処置により口腔内環境の改善されたメインテナンス中の出来事であった。

舌の下を覗き込んで見ると、大豆大以上もあろうかと思われる膨隆があり、コロコロした感触と

問診により唾石症を疑ってレントゲンを撮影した。舌下部に孤立したように存在するX線不透過

像が容易に確認され、“舌下腺部唾石症”と診断。

処置および経過:

大きな唾石以外にも複数の小さな唾石の存在する可能性もあったので、より精密な診査と処置

が必要と思われたので、摘出手術は近隣の病院に依頼。

心配された複数の唾石もなく、摘出手術後の経過は良好。現在、歯周疾患のメインテナンスと

合わせて術後経過観察中。

考察:

メインテナンス中の患者さんでしたが、本人の訴えがあるまでは全く気がつきませんでした。

歯肉の異変とかは常に観察していますが、舌の下まではちょっと…。

唾石のように、“取れば終い”の疾患で助かりました。

感想:

普通2~3mm程度までなのに、立派な唾石!!

![]()

| 初診時 パノラマ | 初診時 口腔内写真 |

|

|

| 歯槽骨吸収程度は年相応 45歳 女性 |

1|1に帯状の形成不全 |

初診時口腔内およびX線所見:

清掃状態は比較的良好であったが、歯肉縁下歯石の沈着が著しく、全体に中程度以上の歯槽骨

吸収が認められた。主訴の|6は、二次カリエスによる歯髄炎様症状を呈しており、極度の

知覚過敏と若干の動揺および打診痛が認められた。

口腔内写真撮影時に1|1のエナメル質形成不全が確認されたので、これもGET。

処置および経過:

主訴の抜髄および周囲のカリエス治療を行いうかたわら、歯周疾患初期治療を並行して施行。

歯肉の回復を待って、1|1形成不全部に発生したカリエスに対してCR(光重合型レジン)

充填にて修復。

考察:

エナメル質形成不全症は臨床上決して稀な疾患ではありません。生後の永久歯形成時期に

何らかの全身疾患や体調不良により当該部のエナメル質形成に障害があったものと言われています。

帯状に欠損する場合や、エナメル質剥離によって象牙質が露出した状態になり、汚物の貯留を

引き起こしカリエスの発生し易い状態になる。処置としては、汚物の貯留を抑制するために削合や

研磨をしたり、本症例のように通常のカリエス同様に審美性の優れたCR充填を行うのが一般的

だと思います。

感想:

心配する必要もないし、心配しても始まらない。結局対処療法をするだけかなぁ。

それより、歯周疾患のコントロールの方が大切!予断を許さない状況です。

![]()

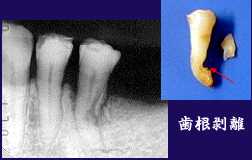

| 初診時 パノラマ | 「5 Dental.抜去歯牙 |

|

|

| 「5 動揺と疼痛を主訴に来院 61歳 女性 |

弯曲部分の歯根が剥離 |

初診時口腔内およびX線所見:

口腔内の清掃状態は比較的良好で、数年来使用していた義歯の「5部分の遠心歯肉に腫脹が

認められた。動揺と打診痛・排膿などの臨床症状も比較的著明であった。レントゲン診査により

「5歯根の弯曲部分を中心に骨破壊像と歯根膜腔の拡大が認められた。

処置および経過:

初診時のパノラマでは状態の把握が不可能であったので、Dental写真を追加撮影した。

その結果、弯曲部分の歯根の一部が剥離したような形で破折しており、歯髄炎もしくは

歯髄壊死に伴う歯根膜炎と診断。

弯曲根管ということもあって歯髄治療による回復は不可能と判断して抜歯。抜歯後の経過

は良好。

考察:

大臼歯の咬合支持を失い、義歯の鉤歯として過酷な負担を強いられた上に、歯根が弯曲して

いたので応力が集中した結果の歯根剥離と思われる。

無髄歯の歯根破折は比較的多くみかけるが、有髄歯の破折は比較的稀である。しかも今回のよ

うな破折は更に希少な症例と思われる。

感想:

思わず抜歯を選択したものの、「再植の可能性は?」と抜去歯牙を眺めながら考え込んでいます。

![]()

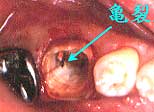

| 初診時 Dental写真 | 2年後 | クラウン除去時 | 舌側歯根除去 |

|

|

|

|

| 根分岐部周辺に炎症性の陰影像 32歳 男性 |

ポストが脱離状態で炎症が拡大 | 近遠心方向に亀裂を確認 | 遠心は2根、近心は1根の形態 |

初診時口腔内およびX線所見:

清掃状態は比較的良好でカリエスも少ないが、歯肉縁下歯石の沈着が著しく上顎臼歯部

では歯槽骨吸収が僅かに確認される。

|8は水平埋伏智歯ではあるが、

口腔内にかなり露出しており露出部分には比較的大きなカリエスが確認された。

処置および経過:

|8水平埋伏智歯と全体のカリエス治療

終了後、かねてより違和感のあった|6

のクラウンを除去、近遠方向の亀裂を発見。

動揺の著しい舌側の歯根を除去(ヘミセクション)したものの、そのあとの処置に悩んだ末、頬側半分

だけのクラウンを作成して一件落着。

2年後再び|6に違和感を感じるように

なったとのことでレントゲンを撮影し、近心根の破折と脱離を確認。

考察:

抜髄後数年を経た大臼歯は、抜髄による歯質の変化と咬合圧の大きさ故に歯根破折を起こす

傾向が強い。破折に至る前に無数の亀裂(ヒビ)が入っているためか、何とか保存的な処置が

可能であっても、再び短期間のうちに破折してしまうことは決して日常臨床で稀なことではない。

感想:

“一難去ってまた一難”、「もう少し使えるところまでつかいましょう」が精一杯。

![]()