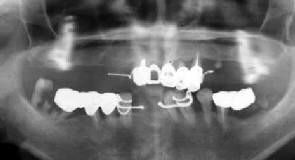

| 49歳・女性 | 10年後 |

|

|

| 初診時 | 上下顎:経過良好 |

感想:

ポーラスタイプの数少ない成功例に1つである。失敗例は後日掲載を予定しているが

ポーラスタイプの善し悪しを論ずるのではなく、そこに現れた現象を医学的な観点から

考察し歯科医学の発展に貢献したいと思う。

セルフスタンディングも可能とのふれ込みで発売されたポーラスタイプ故に、新たな

可能性を求めて行った過渡期の症例である。

ともあれ、今から考えると無謀とも思われる設計にも関わらず10年間何らトラブルを

生じることなく快適に経過した本症例は、患者の絶大な賞賛の下今後更に10年近く機能する

ものと思われる。しかし、本症例成功の秘密は、患者自身の免疫力の強さに大きく依存

していることを強調したい。

ポーラスタイプもたまには、強固な維持と親和性を発揮するんだなーと感心しました。

![]()

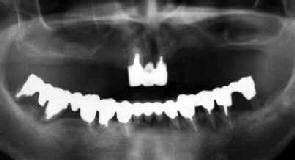

| 41歳・男性 | 40歳・女性 |

|

|

| 術後1か月,経過不良 | 術後1か月,「6部経過不良 |

考察:

生体に親和性の良いはずのハイドロキシアパタイトをコーティングしたインプラントは、

当時予知性の高いインプラント素材として注目された。ところが現実はあまりにも悲惨な状況であった。

メーカーは失敗の原因を術式や術後管理のまずさとして我々術者に責任をおしつけているが、

他の素材や自家移植・他家移植を数多く経験し失敗を一度も経験したことのない私に

落ち度があろうはずがない。これは決して私のおごりではない!!!

この素材の最大の欠陥は、骨接合面積の拡大を図るための多孔質にあると思われる。

多孔質は生体にとっては死腔。死腔に貯留した血液等は変質(腐敗?)し汚物となる。

自浄作用のおよばない汚物を大量に含んだハイドロキシアパタイトが生体にとって異物と

認識され、周囲にアレルギー反応が生じ炎症を引き起こす。骨補填剤の場合は、

そのまま異物として排除されるがインプラントの場合はその場に留まって周囲の骨を破壊

したと考えられる。

感想:

自家移植や他家移植のように素材さえ(親和性が)良ければ、誰がしても必ず成功するのに

(少なくとも必ず生着)。もっと親和性の優れた素材が開発されないものかしら……。

![]()

| 32歳・女性(手術時) | 術後8年3か月 |

|

|

| 術後4年,経過良好 | コーティングされたHAPが吸収! |

考察:

生体内に異物が存在する場合、異物性の強さと生体の免疫抵抗力の強さにより、そこに起こる

炎症の強さが左右される。一方、異物と認識された物体は、体外に排出されるか貪食作用により

消滅する運命にある。

本症例の場合、その後者にあたるものと推測される。反対にハイドロキシアパタイトが貪食された

ということは、吸収されたアパタイトが生体にとって異物と認識されたものと思われる。

感想:

コーティングされたブロック状のアパタイトが吸収された!!

これは、衝撃的な出来事でした。そういえば、歯周疾患罹患歯に補填したアパタイトも

6年位経過したのちに貪食(排出?)された症例があったぞ!!

![]()

| 54歳・女性(手術時) | 術後14年 |

|

|

| 右下7部インプラント(植立後1か月) | インプラント周囲にクリアゾーンが認められる |

考察:

バイオセラム周辺にできるX線陰影像をクリアゾーン?といいます。擬歯根膜とも評価されて

いるようですが、私は肉芽による異物の被包化だと思っています。親和性を売り物にした

バイオセラムですが、炎症を起こすほどでもないが、やはり生体にとって異物と認識されている

と思います。動揺・沈下・負担能力は天然歯の1/2以下。

感想:

病理的にどうであれ、限度をわきまえた使い方をすれば臨床的には10年以上機能するわけですから

患者さんにとってはありがたいと思います。世の中の流れはチタンですが、チタンとて完璧ではあり

ません。限界を感じつつ、限界をわきまえて臨床に応用するのも一つの医療だとおもいます。

![]()

| 54歳・女性(手術時) | 術後10年 |

|

|

| 初診時(「7部インプラント施行) | 歯周疾患の進行も治まり経過良好 |

考察:

片側の補綴と異なり、フルブリッジは通常の補綴計算式では理解できない安定性があるように

思われる。歯牙保存の可能性を究極まで追求した症例として今後の推移を観察したい。

ただ残念なことに、右下76が二次カリエスとなり将来に不安があるにもかかわらず、

サフォライドを塗布する以外なすすべがないのが現状である。

感想:

術者にとって冷や汗ものの症例ではあるが、「もう、10年ほど保つでしょうか。」とか

「上もインプラントにしとけば良かった。」と患者さんはのんきなものである。

「とんでもない!!!どこかにトラブルが生じたら即座に総入れ歯ですよ。」と逃げ道を

作りながら経過観察を続けるこのごろである。

![]()

| 「6術後1年 45歳・男性(初診時) | 術後5年 | 術後5年 Dental写真 |

|

|

|

| 歯頚部歯肉の腫脹を認める | 症状は軽減したものの腫脹は相変わらず | 人工歯根周囲にクリアゾーンを認める |

考察:

現状の素材の中で最も生体親和性の良好なチタンではあるが、全ての人に適応するとは限らない。

歯肉の腫脹は、アレルギー反応の結果比較的軽度な炎症を起こしているものと考えられる。

感想:

チタンを使ったインプラントの予後は一般に良好で、この症例だけが例外である。

毎月どうなったか気がかりな術者の心配をよそに、「何でも咬めて調子がいいですわ」と

至って快適な様子である。

![]()

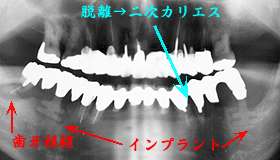

| 初診時 パノラマ | 10年後 パノラマ |

|

|

| 73歳 男性 | 上顎臼歯部の歯は全て脱離または二次カリエスにより崩壊 |

口腔内およびX線所見:

残存歯は、上顎:76543 45、下顎:84321 137、の計15本。カリエスや根尖病巣が随所に

見られ決して良好な状態とはいえない状況であった。

学校の校長先生を勤められていたとのことで、全身の健康状態は良好で性格も生真面目な感じで

治療やメインテナンスに対する理解も深かそうであった。

インプラントを植立する骨植も良好で、年齢的なことを考慮すれば一生機能することも可能であり

熱意に押されるようなかたちで処置に踏み切った。

処置および経過:

歯周初期治療と並行して根管治療を進め、通法に従って1│13部にインプラント

(バイオセラム)を植立し7-│-6のフルブリッジを装着して一旦治療を終了した。

術後の経過は良好で6年間はメインテナンスが続いたが、そののちに来院が途絶えてしまった。

3年後、再び来院されたときに、上顎のブリッジにはかなりの動揺が認められた。

上顎臼歯部の歯は脱離によると思われる二次カリエスのために破壊された状態であった。

考察:

当時のインプラントの限界として、若干の動揺は避けられない状況であった。

本症例では、上顎前歯部にインプラントを植立したためにブリッジが前上方に突き上げられた

結果、臼歯部が持ち上げられる方向に応力が働き脱離に至ったものと思われる。

メインテナンスもさることながら、やはり設計に無理があったものと反省している次第である。

感想:

10年近く気持ちよく機能したので、患者さんは一応満足されているようです。下顎はもっと

悲惨です、当時の材質ではやむを得ないかとも思いますがやはり最後はむなしさが残ります。

今の材質と方法ならばおそらくもっと機能していることでしょう。

![]()

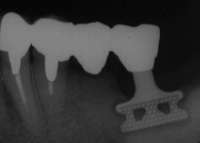

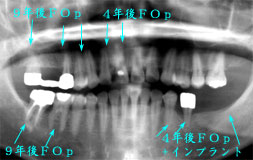

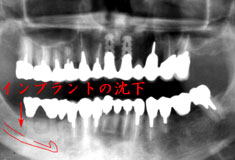

| 初診時 パノラマ | 「7インプラント部拡大 |

|

|

| 66歳 女性 | インプラント体が沈み込んで下歯槽管に近接 |

初診時口腔内およびX線所見:

数少ない残存歯に高そうな補綴物。清掃状態は不良で歯牙の動揺が著しく、まともに物が

噛める状態ではなかった。インプラントを含む「⑤6⑦Bridgeは、前歯部との連結部分が破折して

「7インプラントの沈み込みが著しい。その結果、レントゲン的には下歯槽管を突き抜けたような

状態であった。また、初診時には知覚異常は認められなかった。

1年前にも同部が腫れて、インプラントを植立した医院で相談したとのことであるが、その時は

抗生剤を渡されただけとのこと。

処置および経過:

下歯槽管(下顎の知覚を司る神経の入った管)に近接しており、このまま放置しておくと

神経を腐らせて生涯知覚麻痺を引き起こす危険性を説いて早急にインプラントを除去する

必要があることを説明。また、手術に際して、一時的に知覚麻痺が起こりうる可能性を

説明して、次回の手術日を決めると同時に抗生剤を投与して消炎を計った.

インプラント体上部に形成された骨を慎重に切除してインプラント体を除去。

心配していた術後の知覚麻痺もなく経過良好。

考察:

インプラントを植えて10年以上経過しているとのことであるが、生体の親和性が比較的悪い

材質である反面表面が滑沢な当時の材質では致命的な骨破壊は起こらない。代わりに

周囲の骨を徐々に破壊して沈下する。その際、下歯槽管等は避けるように移動するとも

いわれている。従ってインプラント体が直接に触れることは稀ではあるが、除去する際に

神経を傷つける可能性は高いものと思われる。

感想:

何と言っても無事に取れてよかった!!

それにしても、インプラントを植えた先生! インプラントを植えた後始末は責任をもってやってよ!

![]()

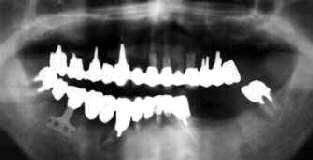

| 初診時 パノラマ | 8年後 パノラマ |

|

|

| 34歳 女性 | 右下8番の挺出と動揺によるBridge破折 |

初診時および再診時所見:

初診時:清掃状態は比較的良好であったが、年齢の割に喪失歯牙が多く、残存する歯の

ほとんどが補綴処置されていた。右下4番の二次カリエスと歯根破折に伴う歯肉の痛みと

Bridgeの動揺をを主訴に来院。

再診時:初診から8年後、右下に装着したBridgeが、インプラント部で破折し経度な同様と

同部の咬合痛が認められた。

処置および経過:

年齢的にも義歯よりも固定性のBridgeを希望されたので、インプラント(京セラ・チタン)を

植立。天然歯を極力削りたくないとの要望もあり⑧7(6)54③のBridgeを装着した。

術後の経過は良好だあったが、5年後に、今回同様のBridge破折により上部構造を再生。

そして、更に3年後の今回も同じ部位が破折した。

インプラント体そのものは比較的堅固に植立状態を保っていたが、最後臼歯の動揺が著しく

同じ設計のBridgeを断念して一度インプラント体を除去して、2回法による単独植立型の

インプラントに変更することとした。

インプラント撤去にあたっては、完全骨癒着こそしていなかったが、骨植が比較的堅固で

あったので、撤去操作は比較的難航。

考察:

近年の単独植立型のインプラントと異なり、必ず隣在歯の維持を必要とした当時の

インプラントを設計する際、何処まで歯を削って維持を延ばすかは大きな問題であった。

極力健全歯を削りたくない気持ちと、思いきって多数歯を削るかの葛藤といっても過言ではない。

今回の症例は、歯数が少なかったことに加えて、支台歯の一方が智歯であり、しかも歯周疾患

の進行により骨植が弱くなったことが失敗の原因だったと思われる。また、上顎の

最後臼歯がなかったことも、下顎智歯挺出を助けてしまったことも見逃せない事実である。

尚|5も負担過重によると思われる歯根破折により抜歯を余儀なくされた。

感想:

私の医院で植えたインプラントですから撤去にあたって"申し訳ない"気持ちもありました。

それでも、新しいインプラントによる回復が可能なことがかすかな救いだと思います。

保険でもっと自由にインプラントが使えることを願っています。

![]()

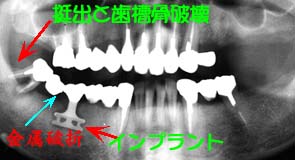

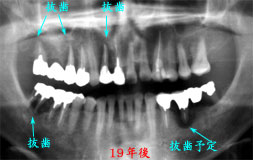

| 初診時 パノラマ | 10年後 パノラマ |

|

|

| インプラント植立可能な骨量 65歳 男性 |

インプラントの動揺に伴う脱離→二次カリエス発生 |

初診時口腔内およびX線所見:

下顎前歯部の骨吸収は1/2以上であったが、それ以外の部位は年齢の割に歯槽骨吸収が

軽度であった。決して良好な清掃状態ではなかったが、歯牙保存に対する意欲は強いように

思われた。

処置および経過:

歯を植えることよりも、現在の歯を大切にすることを説明してから治療開始。

歯周初期治療と伴に、上顎のカリエス治療を行ったのち、下顎の残存歯に対して歯周外科

処置をおこなった。下顎は、連結冠と義歯による機能回復を計りメインテナンスに移行したが、

義歯に対する不満とインプラントへの願望が強くやむなくインプラントを行うことになった。

右下の7番部位に他家移植を施行し、左右の6・6番部位にインプラント(バイオセラム)を

植立してフルブリッジによる機能回復を計画し、実行した。

治療終了後4年間くらいはメインテナンスを継続していたが、次第に足が遠のきその後2年

に一度程度来院するにとどまったまま10年が経過した。「34部の歯肉腫脹の訴えに対して

レントゲン診査を行った結果、補綴物脱離による二次カリエスが確認された。放置しておくと

支台歯が破壊されてしまうと判断しBridgeの除去を決断した。

Bridgeの除去に伴い動揺するインプラントは撤去して、新しいインプラントを植えることとした。

考察:

インプラントの除去に際して、比較的骨植が堅固だったのをみて“勿体無い”気持ちになりました。

もっとも、骨植堅固な支台歯が脱離したのはインプラントの動揺が原因で、インプラントに動揺が

なければもっと永く機能したものと思われる。

本性例は、バイオセラム(京セラ)を使った最後の症例で、当時のインプラントの限界は十分熟知

していた反面、フルブリッジにすれば長期間安定することに大きく依存した症例です。

感想:

今度植えたら、一生もの!!

![]()

| 初診時 | 19年後 (52歳) |

|

|

| 年齢の割に歯周疾患進行傾向が強そう! 32歳 女性 |

50歳まで入れ歯を免れただけでも“良し”とするか? |

初診時口腔内およびX線所見:

清掃状態はやや不良。但し、盲嚢は深く、「5に明らかな歯槽骨吸収認められるほか将来が案じ

られる状況であった。

処置および経過:

主訴の根管治療を行う傍ら、歯周疾患に対する心がけを説くも、開業直後という事情もあって

淡白な治療で来院は途絶えた。

4年後、下顎左側のインプラントを希望して来院された時には、骨吸収がかなり進行しており

インプラントと同時に上顎前歯部の歯周外科処置も行った。この時も、メインテナンスの重要性を

重々説明した積りであったが、術後の来院はなかった。

更に5年後、案の定右側上下臼歯部の動揺を主訴に来院され、前回同様抜歯適応症とも思われる

骨欠損に対して歯周外科処置を行い治療終了に数か月メインテナンスを行ったがこれも自然消滅。

その後も数年に一度は、何かのトラブルを主訴に来院されるが、主訴の治療が終われば来院が途

絶える状況で10年を経過してついに2000年を迎えて“白旗”を挙げる状態で来院。

考察:

初診時34歳ですから歯周疾患進行傾向は相当強かったと思います。現実に、数年後には

抜歯の適応状態で来院されたことがそのことを裏付けています。

メインテナンスだけでも長期間の歯牙保存が可能な反面、歯周外科処置だけでも10年近くの

歯牙延命効果が望めると思います。勿論、両者を併せ行えば20年くらいの延命効果が望める

と思います。

若い頃から何度も入れ歯になるのを阻止した功績に免じて、50歳になったら入れ歯もやむを

得ない結果だと思います。当面は、抜歯窩の回復を待って、新しいインプラントを計画しています。

古いタイプのインプラント(バイオセラム)も15年間機能していることも重要なポイントです。

感想:

私としては全く納得のいかない症例ですが、臨床的には意義のある症例ではないでしょうか?

![]()

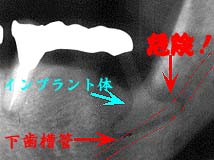

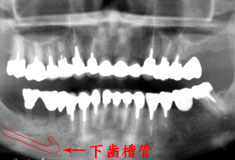

| 術後1年 パノラマ | 術後10年 パノラマ |

|

|

| 植立したインプラント体(バイオセラム)周辺にクリアゾーン 60歳 女性 |

インプラント体が沈下して下歯槽管と交差 |

初診時口腔内およびX線所見:

清掃状態は比較的良好で、歯周疾患の進行も年齢の割に軽度で残存歯数も比較的多いが、

上下の臼歯部が対称的に欠損しているために咬合がやや低位。

上顎左側臼歯部にはインプラントに必要な骨量がなく、一方下顎右側臼歯部はインプラント

植立に必要な骨量がギリギリ存在する。

処置および経過:

左側上顎は延長の形でBridgeを装着し、右側下顎にはバイオセラム(京セラ)のUタイプを植立

して、右側2番から連結の形で上部構造を支えることとした。術後10年間メインテナンスを継続中。

術後1年目のパノラマでもインプラント周囲にクリアゾーンが確認されたが、臨床症状もなく「何

でも噛める」とのことであったので経過観察することとした。術後6年を経過する頃には、インプラ

ント体の沈下が著明となり、非連結部分の2番と1番の間に空隙が生じたので、沈下を抑制する

ために連結を左側3番まで拡大した。

術後10年を過ぎる頃には、インプラント体の沈下が更に進行して、下歯槽管と交叉する程になっ

たのでインプラントの撤去を決断した。「今でも何でも噛めます」という本人の訴えに対し、“傷が

治ったら新しいタイプのインプラントを植えることと、下歯槽管への障害の危険性”を説明して

撤去を行った。心配した下歯槽管への影響もなく撤去手術は無事終了。

考察:

インプラント周囲にできるクリアゾーンは、偽歯根膜とも呼ばれインプラントの緩衝的役割が

あるといわれた時代もあったが、広い意味では不良肉芽の一種であると思われる。

インプラント体は生体親和性の良さが命であって、親和性さえ良ければ周囲の骨と癒着するはず

であるが、親和性の悪さに比例して周囲に不良肉芽を作ってしまう。不良肉芽自体、生体の

防御機構の一つで、異物を被胞化することにより生体への影響を最小限に留める働きがあるもの

と思われます。

歴史的に金や銀をインプラント体として使用した時代もありましたが、その結果はほとんど失敗

だったようです。その金や銀に比べて、非常に親和性が良いとされるバイオセラムも、激しい炎症

を起こす程ではないにしても、わずかなアレルギー反応に比例した軽度な炎症が存在したものと

思います。そのわずかな炎症の積み重ねが歯槽骨の破壊を起こし、咬合圧によって“インプラント

体の沈下”として現れたものと思います。

沈下の原因は咬合圧よりも炎症の存在、つまりアレルギー反応を起こす親和性のいたらなさ

によると推測されます。

感想:

何といっても無事撤去できて良かった!!

それにしても骨量が少ないので、次に植えるインプラントの選択に困っています。

![]()